最新トレンド

2025.08.29 UP

現在、慢性的な人手不足に悩む介護施設・事業所は多く、特に人口減少の激しい地域などではその傾向がより強くなっています。秋田県横手市もそうした地域のひとつに挙げられますが、同市内にて特別養護老人ホーム悠西苑を運営する社会福祉法人 平鹿悠真会は、人材採用と定着におけるさまざまな取り組みを続け、「年間離職率」(その年の離職者数 ÷ 職員数で算出)を16.6%から2.6%まで大きく低減。また、「産育休からの復帰率」「介護職の介護福祉士取得率」も100%となっています。

令和6年度「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」にて優良賞も受賞している特別養護老人ホーム悠西苑の施設長・辻田誠さんに、これまで抱えてきた課題や働きやすい環境を実現した取り組みについて伺いました。

職員の待遇改善、現場の生産性向上、人材育成、採用活動など、多方面にわたる改革の流れを詳しく紹介していきます。

職員へのアンケートで「働きやすさは、一人ひとり違うもの」と実感

―― 特別養護老人ホーム悠西苑の施設長として、人材の採用や定着性の面にどのような課題を感じていたのでしょうか?

当法人の理事長である西成忍の「働きやすい環境がなければ、よいケアにつながらない」という考え方のもと、2014年に特別養護老人ホーム悠西苑を設立して以来、職員がイキイキと働ける環境づくりに注力してきました。

当時は、介護職員の募集を出せば人が集まる時代ではありました。しかし、介護業界には、他業界との賃金格差の問題がすでにあり、待遇面への不満から異業界に流れていく人もいて、定着の面に課題があると感じました。それに、当施設のある横手市は田舎のため、若者世代の人口が都市部に流出している問題もあります。こうした背景のもと、「入職した人材にいかに長く働き続けてもらうか」に重きを置いて、さまざまな制度・環境の整備や改善に着手していきました。

▲特別養護老人ホーム悠西苑。人口減少や若者人材の流出が著しい秋田県横手市に位置しながら、十分な人材を確保している

―― 具体的にどのようなことに取り組まれたのでしょうか?

当施設の職員は、8割以上が女性であり、子育て中の人も多くいるので、第一段階としては、仕事と育児の両立支援から着手しました。施設の向かいにはグループの法人が営む介護老人保健施設があり、敷地内で託児所を運営していたので、共同経営する形でこちらの職員も利用できるようにしたのです。24時間体制のため、夜勤時も安心して勤務ができると考えました。当初は費用の半額を補助していましたが、その後、全額補助としたことでより利用率を高めることができています。

▲託児所に預けていた子どもたちと一緒に、施設利用者の方々と触れ合う機会も作っている

―― 第二段階で取り組まれたことや、そこで感じた課題について教えてください。

設立2年目には、夜勤の負担を軽減するために、16時間勤務から8時間勤務に変更しました。しかし、この変化を歓迎する人と不満を抱く人で施設内が二分される結果になってしまい、夜勤の時間短縮をきっかけに退職する職員も出てしまうことに。このままではいけないと感じ、「職員が本当に求めていること」を探るために、全員を対象にアンケートを実施しました。すると、夜勤の時間短縮に対する不評の声が多い一方、休暇の日数が少ないという不満の声が非常に多いことが分かったのです。

このとき、40名弱の職員の心の底には計り知れないものがあり、一人ひとりにとっての働きやすさは、それぞれ違うものなのだと実感したのです。だからこそ、女性支援や子育て支援ばかりに偏るのではなく、日頃からコミュニケーションをしっかりとって「全職員にとって働きやすい制度・環境を作ること」が重要だと考えるように 。

子育て支援から全職員に向けた特別休暇の付与まで、公平な制度づくりを実現

―― 「全職員にとって働きやすい制度・環境」を目指して、どのようなことを実現されたのでしょうか?

まず、休暇制度の改革から始めました。職員の声をもとに「子の看護休暇・介護休暇の有給化」を実現しましたが、これと同時に、新たな有給休暇として「多目的休暇」も導入。多目的休暇は、リフレッシュ、PTAやボランティア、自己啓発などの活動、誕生日など、何を目的としてもOKです。子育て中の職員に限らず、全職員に特別休暇を付与することで、不公平感をなくそうと考えました。これらの有給休暇は、勤続年数に応じて取得日数を増加させる仕組みとし、長く定着して働いてもらえる環境づくりを目指しています。

現在、子の看護・介護休暇、年次有給休暇、多目的休暇という3つの有給休暇を用途に合わせて使ってもらえるようにしていますが、できるだけ多くの職員が有給休暇を利用しやすくするために、時間単位で取得できる仕組みも作りました。子育てを終えた人や若手の職員は、「有給休暇はなるべく使わず、何か起きたときのためにとっておこう」と考える傾向がありましたが、1〜2時間など小刻みに利用できることで、中抜けや早帰りなどに使ってくれるケースが増えましたね。

それから、初回のアンケートでは、「遅番は定時退勤しにくい」という声も上がっていたので、ノー残業デーも設定しました。「定時に帰ろう」「お互いに、早く帰りなさいと声掛けしよう」という環境を作ったことで、残業せずに帰ることをよしとする風土が醸成されたように感じます。

▲明るいトーンで統一されている施設内の様子

―― そのほかには、どのようなことに取り組まれていますか?

子育て支援としては、法定を上回る育児・介護休暇制度を導入し、介護休業の回数・日数の増加や、育児休業・育児短時間勤務・子の看護休暇の対象年齢の引き上げなどに取り組んでいる一方で、男性の育児休暇取得の促進なども行っています。

産育休を取得する場合には、タイミングに応じた手厚いフォローもしています。休暇取得を申請した時点や休暇に入る直前の面談では、「今後、どのような働き方をしたいのか」を聞き、復帰の直前には「いつごろに復帰したいのか、短時間勤務からスタートするのか」など、より具体的な要望を確認しています。産育休の取得期間中には、ユニットの会議録や部門長会議録を都度郵送し、職場の状況や変化を把握できるようにしていますし、復帰初日にはオリエンテーションを実施することで不安を解消しています。また、不妊治療・不登校児ケアの対応などにも考慮して、24通りの を用意し、多様な働き方を選択できるようにもしています。

▲職員の交流のために、スポーツ大会などのイベントも開催

―― 職員の要望を引き出すために、どのようなコミュニケーションを図っているのでしょうか。

一人ひとりと信頼関係を築くために、施設長である私が1対1の面談を実施していますが、なかなか本音で話してもらうことは難しいように感じます。ですから、2年に1度、全職員を対象にアンケートを実施し、率直な要望を引き出すようにしています。

また、月に1度の部門長会議では、それぞれの部門でどのようなことが起き、どういった状況や問題、課題があるのかを共有してもらうようにしています。現場における不満の声などもそこで聞き出し、どう解決していくのかを考えたり、今後の制度・環境の改革・改善に役立てたりしています。

制度・環境の改革・改善を進めているのは、私を含め、当法人の理事を担う者が中心となっています。現場から上がってくる声を直接聞くことで、よりスピーディに反映していくことを心がけています。

▲毎月の部門長会議の様子。各部門長が現場の状況や課題に感じていること、人間関係のトラブルまで報告・共有する

ICT化で生産性を向上し、スキルアップ支援で人材育成にも注力

―― 業務の効率化においては、どのような取り組みをされているのでしょうか?

生産性向上の取り組みとしては、タイムカードのIC化に加え、介護ソフトやタブレットなどを導入しました。カルテへの記録作業などの業務を効率化できています。連絡体制を密にするためにインカムも導入しましたし、今後は見守りカメラの導入も予定しています。

▲タイムカードをIC化することで、出退勤の記録の手間も簡略化している

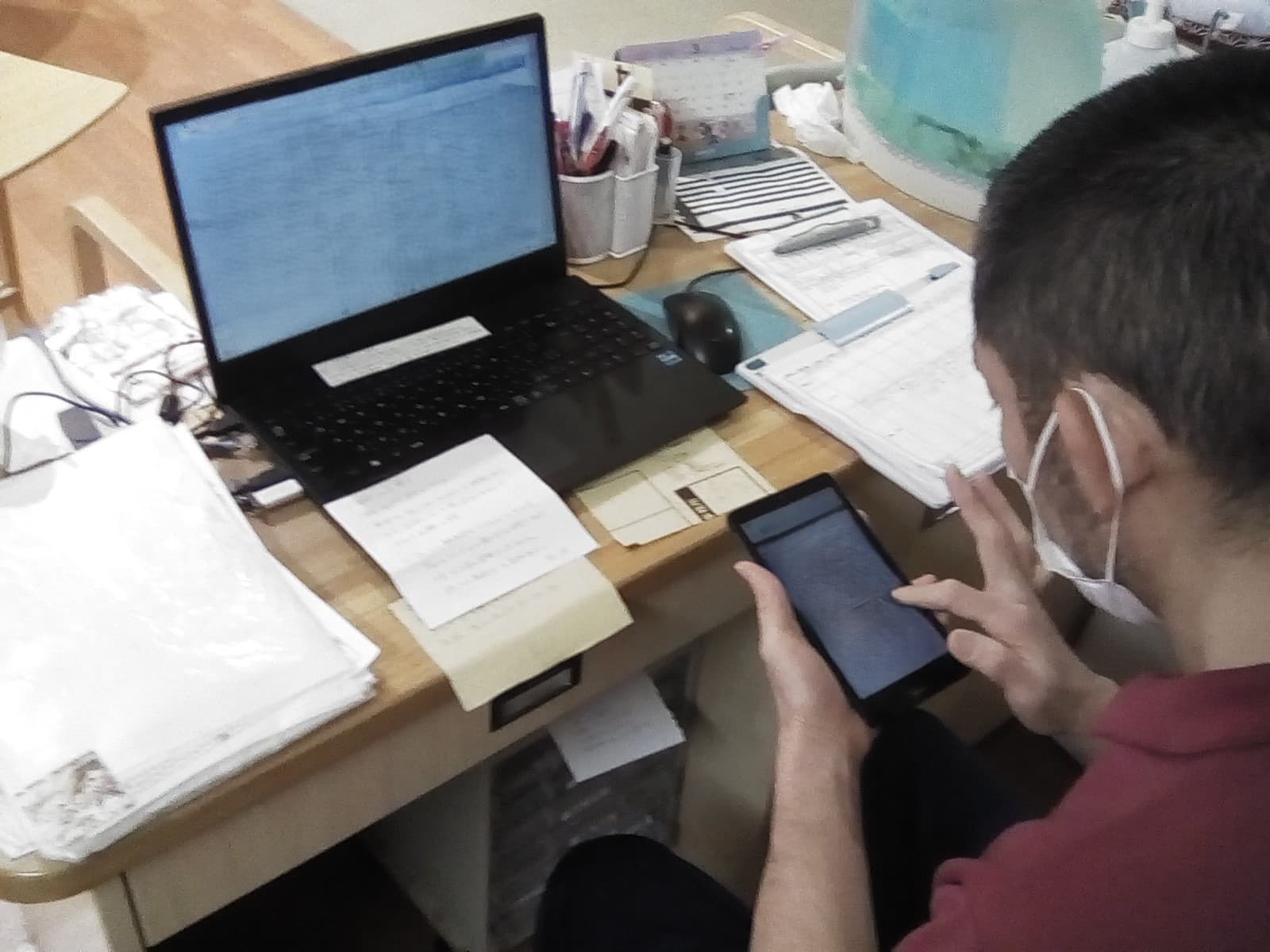

▲タブレットを導入したことで、カルテへの記録作業や情報共有の効率化を図っている

また、事故報告や外部からの書類などは、文書管理システムに蓄積し、事務局側でそれぞれの現場に必要なものを振り分けた上で共有しています。職員が書類のコピーをとりに行く手間を省くことができる上、ペーパーレス化によって経費節減にもつながっていますね。

さらに、清掃や食器洗浄などの間接作業については、事務職員も担当するようにし、介護職員がより専門スキルを発揮できるような環境づくりにも注力しています。

―― 人材育成やスキルアップの支援についてはいかがでしょうか。

入職後のキャリアパスを用意しており、入職1年が経過した後には各種研修を受けることができます。介護福祉士の受験費用や教材費の支給で資格取得の支援も行っているため、介護職の介護福祉士資格取得率は現在100%となっています。

一方、介護職ではなかなか取得しにくい喀痰吸引研修の修了も推進しています。専門性を高めてスキルアップしていくことができますし、修了後には夜勤手当を6,000円から8,000円にアップする仕組みも作り、よりモチベーションを高められるようにしました。この研修は50時間もの長丁場になりますが、現在、介護職員の65%が修了しています。

▲喀痰吸引研修を受ける職員の様子

このほかにも腰痛予防の研修をはじめ、各種研修を年間で 回実施しており、個々が興味のある資格や業務で必要な資格や研修に参加して自己研鑚を図れるようにしています。ユニットリーダー研修を受けてキャリアアップを目指す職員も多くいますし、腰痛予防の研修のおかげで腰痛による退職者は、2020年以降は一人も出ていません。

採用活動では、産育休取得時に補い合えるだけの人員補充と共に、若者応援に取り組む

―― ここまで定着性を高めるための取り組みを伺ってきましたが、採用方針や採用のために取り組んでいることについて教えてください。

現状、人材は不足していませんが、産育休取得者が出たときに、その負担を補ってくれる人材を増やしていく考え方で採用活動を行っています。「産育休で1年も仕事を離れることは心苦しい」と感じて離職するケースもあるようですが、自分が復職した後に、また誰かが産育休で抜けた負担を補うのだと考えれば、復職もしやすくなるのではないかと考えています。現在、年間で3〜4名が産育休を取得している状況があるので、今後はさらに人員を補充し、順繰りに産育休を取得して補い合っていけるような環境を整えていきます。

一方、定年退職した介護職員を再雇用するケースも出てきているので、高齢化が進んでいくこの先のことを考え、若手人材にその間をつないでもらえればという考えもあります。そのため、若者に地元に残ってもらったり、戻ってきてもらったりしやすいように「若者応援」の制度も作りました。この地域の出身者であり、25歳未満の若者を対象とする「じもと・若者応援助成金」では、試用期間が終わって職員となったタイミングで、在住エリアに応じて3万〜8万円を支給しています。また、面接試験時にかかる交通費用の助成や、月額1万5,000円の住宅手当の支給も行っています。これまでに5名程度の採用実績につながりました。

―― 面接時に何か工夫していることなどはありますか?

一人ひとりの働きやすい環境は違うことを実感しているので、面接のときには、「あなたの働きやすい環境とは、どういうものですか」という質問をしています。全てをかなえることはなかなか難しいけれど、極力希望には沿いたいので、それぞれの回答を書き留めておき、入職後に生かすようにしています。求人はハローワークのみを利用していますが、最近は新卒採用にも注力し、学校のガイダンスや就職フェアなどに出向くこともしています。

取り組みから8年後、離職率は2.5%まで低減し、離職者は年間1名のみに

―― これまでの取り組みの成果について教えてください。

一昨年から離職率は1桁台になってきています。昨年、「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」にて優良賞をいただきましたが、あの時点で離職率は となっています。母数が少ないので、年間で1名しか離職していないことになります。さまざまなことに取り組み続け、8年経ったいま、ようやく成果が見えてきたことを実感しています。

▲厚生労働大臣表彰にて優良賞を受賞したときの様子。このほかにも「令和4年度 グッドキャリア企業アワード2022 イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)」や秋田県知事からの表彰など、数々の表彰を受けて

細かい制度については、まず、多目的休暇の取得率が2021年には取得率100%となり、その後も毎年90%を超えています。育休からの復帰率も100%となっていますね。昨年、産育休から復帰した職員が地元の新聞社の取材を受けましたが、「会議録などを郵送してくれたおかげで、職場の状況が分かった。おかげで安心して戻ることができた」とコメントしてくれていて、ここまでやってきてよかったなあと思えました。

そのほかでは、介護職員の正職員率が100%で、介護福祉士取得者も100%となっています。また、昨年、専門学校卒の新卒者が1名入職してくれました。さまざまな面で努力が実りつつあると感じています。

―― 職員の方々からの反響はいかがでしょうか。

これまでに国から4つの表彰を受けてきましたが、昨年に「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」を受けたことで、職員の意識も少し変わったように感じます。改めて取り組み内容を確認する機会となったためか、「私たちの働いている職場は働きやすいんだ」と感じてくれているように思います。

あらゆる面から総合的に取り組むことが継続雇用につながる

―― 働きやすい制度・環境づくりにおいて大事なこととは何でしょうか?

私たちは、これまで職員の要望をなるべく吸い上げて形にしてきましたが、「本当にこれでいいのだろうか」と思いながらやってきたところもありました。それでも中長期的な視点を持って取り組み続け、改善を重ねてきたことが、成果につながってきているのではないかと考えています。

私はいい意味で「総合的対策」と言っているのですが、やはり一部の施策のみに偏り過ぎてしまうのではなく、女性の活躍支援から働きやすい制度改革や休暇の充実などの待遇改善、業務効率向上のためのICT化、職員のスキルアップなどの人材育成まで、さまざまな面から総合的に取り組んでいくことが重要だと考えています。試行錯誤を続けながら、あらゆる面で健康経営の実現を目指してこそ、継続雇用につなげていくことができるのではないでしょうか。

▲施設内で開催したイベントでは、職員たちがイキイキとした笑顔で働いている

―― 社会福祉法人 平鹿悠真会が目指す今後の姿について教えてください。

当法人の理事長の考えとしては事業の拡大化は目指していません。今後もこの施設を守っていくためにさまざまな取り組みにチャレンジしていきます。これからの厳しい時代をどう乗り切っていくのかが本当に重要な課題でありますし、近隣の地域では特養施設まで閉鎖になってしまったところが出てきています。

介護業界はすでにサバイバルゲームのような様相になってきていますから、施設長として「職員と共に、絶対に生き残っていこう」という気構えでやっていかないと、この苦境を乗り越えていけないと思っています。

―― 最後に、人材不足に悩んでいる介護施設の方々に向けてメッセージをお願いします。

職員が定着してくれるかどうかという点については、やはり1人ひとりとコミュニケーションをしっかりとって、信頼関係を作っていくことが重要だと考えています。それに、信頼関係ができてくることで、すでに働いている職員が周囲の働き手の方を呼び込んでくれることもあるのです。求人を出してもここで働きたいという人が来てくれるかどうかは未知数の世界なので、いまの段階から長く働いてもらえるような環境づくりと信頼関係の構築に取り組んでいくことが大事だと思っています。

辻田さん、お話いただきありがとうございました!

【文: 上野 真理子 写真: 社会福祉法人平鹿悠真会 提供】