最新トレンド

2025.09.30 UP

“働きやすさ”を仕組みで実現——ボトムアップ改革を推進し、家族にも勧めたくなる職場へ/社会福祉法人 かるべの郷福祉会(兵庫県養父市)

▲特別養護老人ホームかるべの郷さざんかの施設。築30年以上の建物だが、定期的な改装や清掃の徹底により、「綺麗な施設」として評判に

介護業界では、慢性的な人手不足が続き、人材の採用・定着に悩む施設はますます増えている状況と言えます。しかし、社会福祉法人 かるべの郷福祉会が運営する特別養護老人ホームかるべの郷さざんかは、現場を理解した上で必要な仕組みづくりや業務改善、待遇改善などに取り組み、現在は職員主導でボトムアップの改革を続けています。

「年間離職率」は1桁台をキープ、「正職員の月平均所定外労働時間」は5.6時間にとどまっている上、職員自らが家族に入職を勧めるケースも多数。実際、職員のうち、21%が兄弟や母親、祖母、親戚などと一緒に働いているため、本当の意味で「働きやすい職場」を実現していることがうかがえます。

令和6年度「介護職員の働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰」にて優良賞も受賞した特別養護老人ホームかるべの郷さざんかの施設長・藤森博さんに、これまでの課題や働きやすい環境を実現していった流れ、具体的な取り組み内容とその成果について伺いました。

「お客さま志向」を掲げ、職員の意識改革からスタートした

—— 藤森さんは、金融業界から介護業界に転身されたという異色の経歴をお持ちですが、当初から人材の採用や定着性の面に対して感じていた課題はあったのでしょうか?

社会福祉法人かるべの郷 福祉会の特別養護老人ホームは、もともとは公立で運営していました。当初、私は事務員として入職しましたが、面会に訪れたご家族の方々に、職員が「ご苦労さま」と声を掛けている姿を見て衝撃を受けたのです。それまでお客さま第一主義を掲げる金融機関に勤めていたので、施設全体に「お客さまにサービスを提供している」という意識がまったくないことに驚きました。

事業は、お客さまを大事にしてこそ成立するもの。けれど、福祉関連の事業は行政が主導する形でやってきたためか、サービス視点に欠けていた。これは福祉・介護業界全体が抱えている大きな課題だ、と感じました。

とはいえ、当時の運営状況は赤字が続いていたので、まずはそこを何とかしよう、と。経費削減や宣伝・PRなどのサービス周知がまったくされていない状況があったため、そこに積極的に取り組み続けることで、1年後には黒字化させました。

▲特別養護老人ホームかるべの郷さざんかの施設長・藤森博さん。もともとは公営だった時期に入職したが、施設の民営化に伴い、職員の意識改革や制度改革を推進。働きやすい風土・環境を作った

—— 働きやすい環境づくりに向けて、本格的な改革に着手されたのはいつごろだったのでしょうか?

2007年に民営化されたことを機に、意識改革に乗り出しました。当時は特養・養護老人ホームとデイサービスの施設があり、私は現場の責任者をしていました。職員には口酸っぱく「お客さまを大事にしてください」と言い続けましたが、なかなか意識改革は難しく、変化するまでに2年を要しました。

このとき、私が目指している施設の姿がなかなか伝わらなかったため、意識のベクトルを合わせるために経営理念を作り、3年目から実践することにしたのです。

—— どのような経営理念とされたのでしょうか?背景や取り組みの内容も併せて教えてください。

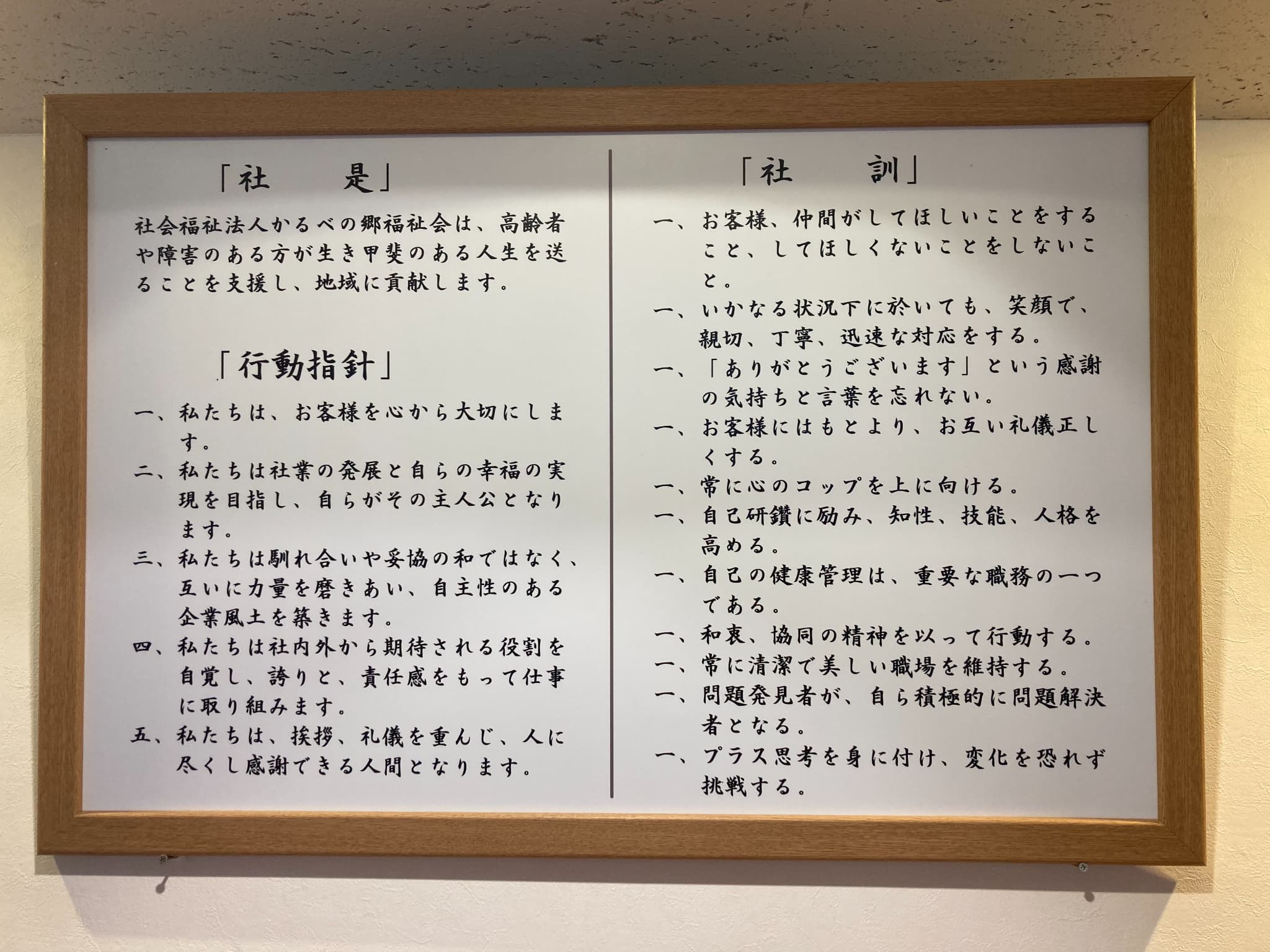

まず、経営理念の大テーマとして、「高齢者や障害のある方が生き甲斐のある人生を送ることを支援し、地域に貢献します」という社是を作りました。そして、これに基づいて、職員の行動指針や社訓を作ることにしたのです。ご利用者さんにとってよい施設とするためには、全職員にとって本当の意味で働きやすい職場の風土を作ることが必要です。

どんな職場においても、スタッフ同士が信頼し合える関係性は重要です。一方で、仕事の目的がお客さまへの価値提供から、職場の人間関係を優先することにすり替わってしまうと、本来のパフォーマンスを発揮できなくなる可能性があります。仕事において本来向き合うべきなのは“お客さま”であるはずが、職場の人間関係に左右されることで、そこに集中できなくなってしまうのです。ですから、そうした風土を作らないためにも、施設として行動指針や社訓を示すことが重要だと考えました。

▲ホームページにも掲載されている社是、行動指針、社訓。浸透させる仕組みづくりに注力した

—— 行動指針の具体的な内容や、工夫された取り組みについて教えてください。

「お客様を心から大切にする」ということはもちろん、「馴れ合いや妥協の和ではなく、互いに力量を磨きあって自主性のある企業風土を築く」「挨拶、礼儀を重んじ、人に尽くし感謝できる人間となる」などの項目を設けました。

職場はあくまで仕事をする場であり、互いにプロフェッショナルとして成長していく場です。お客さまに対してはもちろん、職員同士であってもきちんとした敬語を使い、礼儀正しく接することを大前提とし、適切な距離感を保つことを意識してもらう。それによって、職員一人ひとりに「介護のプロとしてサービスを提供する」という自覚が芽生えていったと思います。

現場検証で問題点を洗い出した後、必要な機器の導入や業務改善の仕組みを作った

—— 働きやすい環境づくりとして、どのように改革を進めていかれたのでしょうか?

まずは、生産性とモチベーションを向上させる環境作りが必要だと考え、2015年に介護業務と介護補助業務の分業化を進め、介護職員の負担軽減を図りました。シーツ交換や清掃などの業務はパートなどの職員が担当し、正職員は排泄・入浴介助などの介護業務に特化してもらおう、と。介護福祉士の資格を持つ人材が、介護のプロとしてより専門性を発揮できる環境を目指しました。

その後、本格的な業務改革に乗り出したのは2018年のことです。食事介助の業務が大幅に遅れていることに気付き、現場の状況を調べることにしたのです。すると、全ての業務が遅れがちで、夜勤と日勤の職員の交代もうまくいかず、皆、毎日のように1時間以上の残業をしていることが判明しました。そこで、何が要因なのかを把握するために、1カ月間、2人の幹部職員に現場に張り付いて検証をしてもらおう、と。

現場の職員の行動を逐一チェックして検証し、どこに無駄があるのかを検討した結果、モノを探したり、取りに行ったりする動きが多く、そこに時間と体力を奪われていることが分かりました。また、現場の責任者や看護師などには、外部から問い合わせなどの電話がよくかかってくるのですが、どこにいるのかすぐに把握できないため、広い施設内を探し回るという無駄な動きも多く発生していました。

これらを解決するために、まず必要なモノを必要な場所に配置し、整理整頓することで効率化を図りました。また、当時の介護施設では珍しかったインカムを導入することで、職員を探す手間も省くことにしたのです。

—— なるほど。現場の実態を把握した上で、必要とされていることを考え、物理的な解決手法を取り入れていかれたのですね。

そうですね。このほかにも、携帯電話の回線も利用できるインカム・システムやクラウド・サービスを導入し、送迎時などにも活用しています。全員参加型の朝礼も可能になり、情報共有もしやすくなりました。さらに、2020年には移乗用リフトを導入し、ノーリフティングケアによる職員の腰痛防止に取り組みましたし、2022年には見守りカメラも導入。不要な訪室を減少させている上、事故原因の解明や再発防止などにも活用しています。また、シャワー式座位浴も導入しており、1日当たりの入浴介助の時間を30分削減させることも実現しました。

▲ノーリフティングケアの取り組みで、身体の負担を低減させた

—— 業務改善に向けた現場検証を行ったとき、職員の皆さんの意識を高める取り組みもされたのでしょうか?

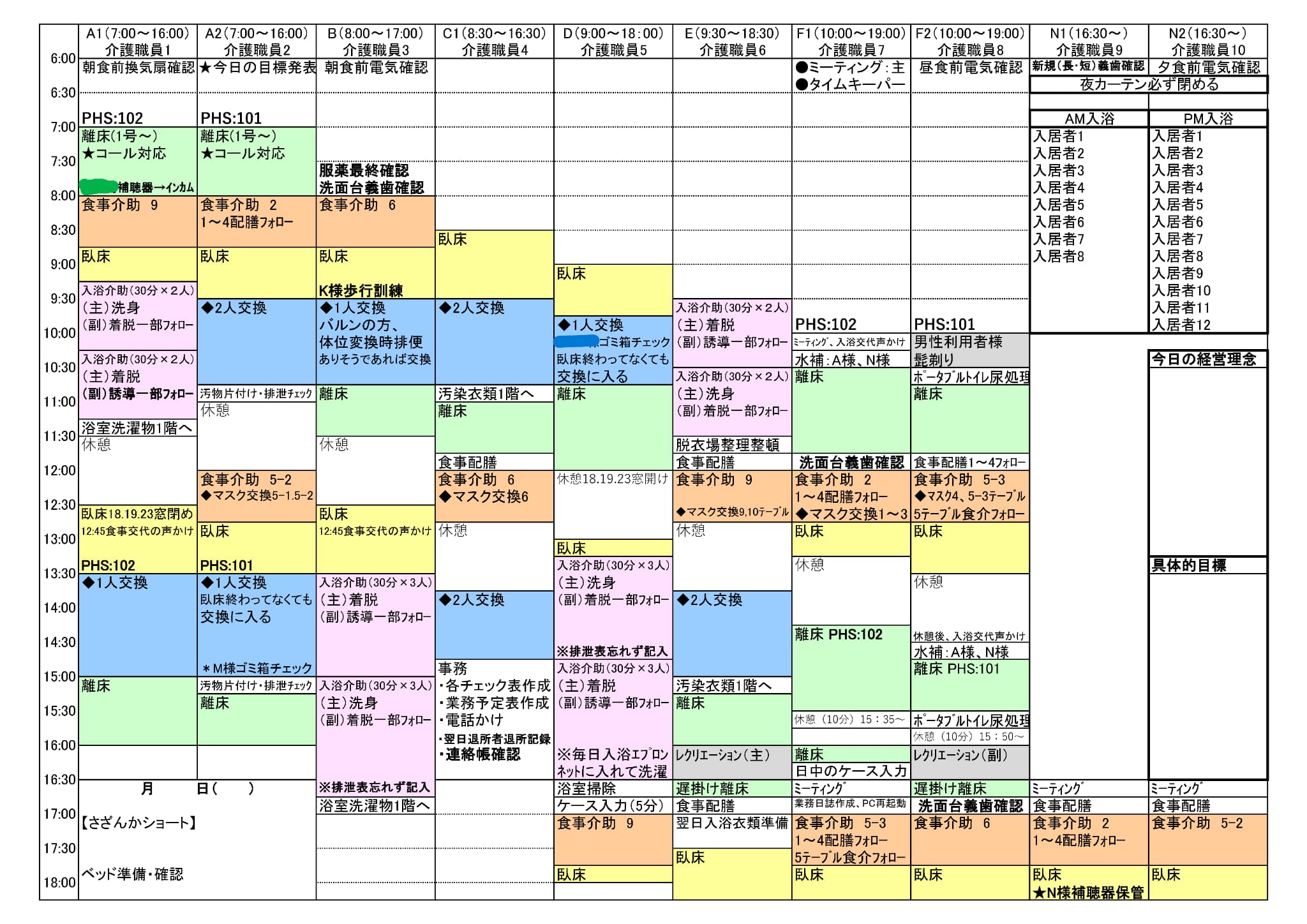

介護職員の業務表を分単位で毎日作成する仕組みを作りました。例えば、入浴介助ひとつとっても、ご利用者さんの体調によって予定よりも入浴の人数が減ることはよくあります。しかし、以前は変更があってもその分の時間を他の業務に割り当てることはせず、従前からあった業務表のとおりに動いていたのです。

無駄なく業務を進めていくためには、その日のご利用者さんの状態や入浴の予定、レクリエーションの内容などを踏まえた業務スケジュールを共有することが必要だと考えました。それぞれの業務を分単位で“見える化”することで、業務の進捗状況も把握しやすくなり、時間効率に対する意識を高めていけるだろう、と。

—— 介護職員の方からの反発はなかったのでしょうか? また、新たな取り組みによって、どのような効果がもたらされたのかも教えてください。

現場の職員は、非効率な業務に疲弊しつつ、「どう解決すればいいのか分からない」というモヤモヤを抱えていたようで、現場検証の時点から期待感を持って協力してくれました。業務の実態を把握した後は、こちらからどんどん改善の提案をしていきましたが、目に見えて成果・効果が出るため、職員はより前向きに取り組んでくれるようになりました。実際、わずか1カ月で、それまで3〜4時間もかかっていた起床介助を、1時間で行えるようになったのです。

業務表については、当初は現場の責任者が作成していましたが、現在はリーダーを務める職員に任せています。職員教育のためでもありますが、それぞれの業務に対する意見や問題点、不満な点などが引き出しやすくなり、現場に即した業務改善につなげていけると感じています。

▲毎日、分単位の業務表を作成することで、それぞれの業務における非効率な部分が見えやすくなり、職員自らが問題点や改善点などを挙げるようになった

職員の待遇改善や健康管理に注力し、人材の定着を図った

—— 人材の定着という観点では、どのような改革に取り組まれたのでしょうか?

待遇の改善を段階的に進めていきました。介護業界は慢性的に人手不足ですから、採用よりも、今現在活躍してくれている職員に長く働き続けてもらうことが大事だと考えました。現在、夜勤手当は1回につき 1万2,500円とし、介護福祉士の資格手当は1万円、その他の資格手当は5,000円となっています。また、扶養手当は配偶者が1万円で子どもは1人当たり6,000円、住宅手当は家賃の3分の1を補助(最高2万円まで)していますし、月1,000円の被服費も支給しています。

また、2016年に、40歳以上の常勤職員に向けて、定期健康診断として人間ドックの費用を全額補助する制度を作りました。ベテランの職員やリーダー・主任などのポジションを担う職員が病気になって現場から離脱することは、組織として大きな痛手になると考えました。現在は、35歳以上の非常勤職員にまで対象を広げています。

そもそも介護業界の報酬制度においては、職員の待遇を改善すること自体が難しいものでしょう。私たちがそこに積極的に取り組んでいけるのは、間接部門の人件費を抑えているからです。弊社では、間接部門の業務を最大限に効率化し、私と事務員の2人のみで担っています。無駄なコストを削減して利益率を高めれば、余力を現場の職員の待遇改善に回すことも十分に可能であると実感しています。

現場に即した改革を行うため、トップダウンからボトムアップへと方針を切り替えた

—— 人材育成に関連する取り組みについては、どのようなことをされているのでしょう?

当初はトップダウンで改革を進めていきましたが、2018年以降は、職員主導でボトムアップの改革をしていく方針に切り替えました。きっかけとなったのは、腰痛に悩む職員のために購入したパワードスーツです。移乗の負荷を軽減できる機械が必要だと考えて、私の判断で導入しましたが、結果は、職員は誰も使ってくれなかった。よかれと思って新たなものを導入しても、現場において使いやすいものでなければ意味はないのです。それを痛感したことで、現場の職員が自ら考え、現場で使いやすい機器や必要としている仕組みを導入すべきだと考えるようになりました。

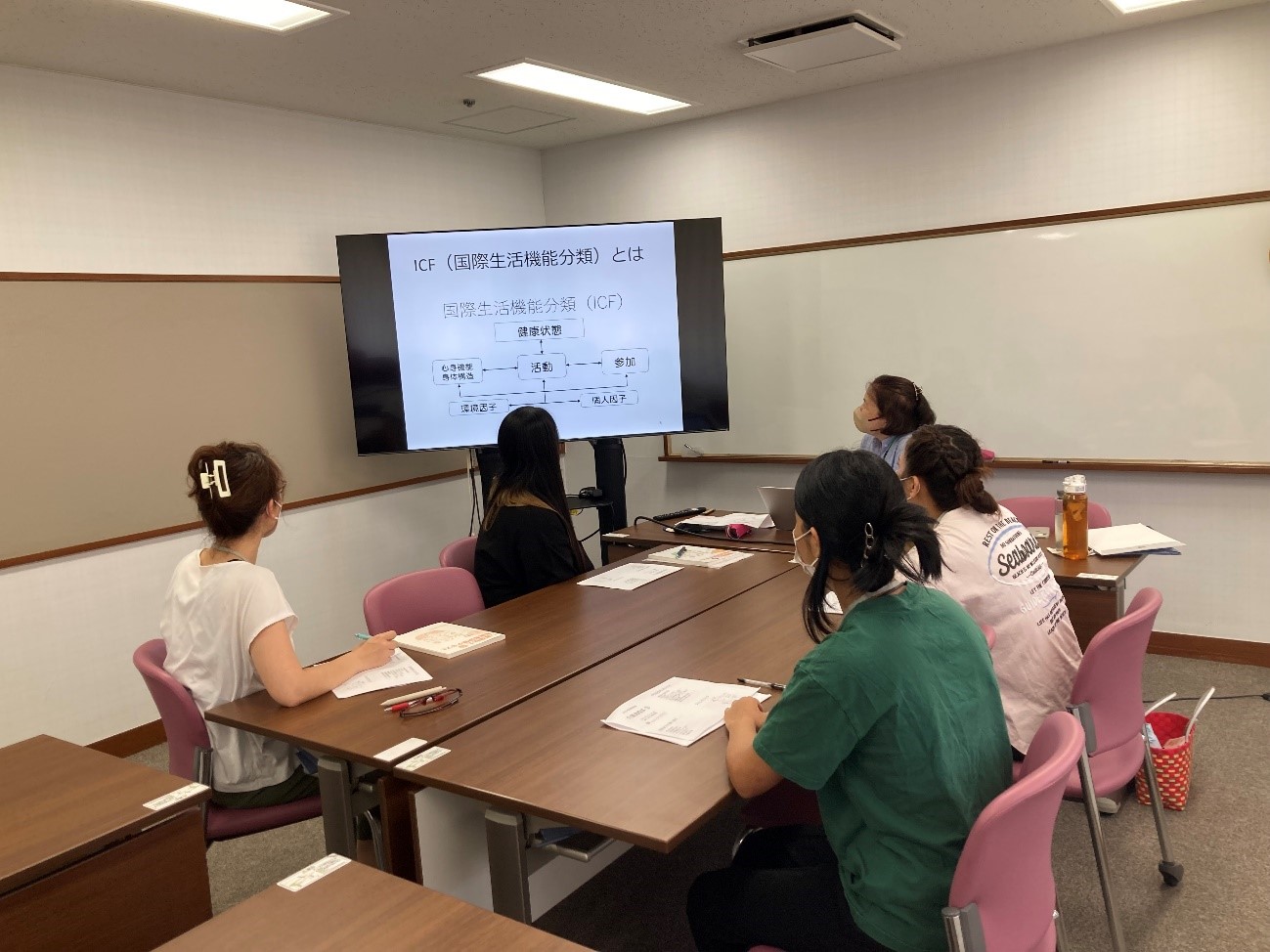

現場の課題を解決するためには、何が問題なのかを現場の職員が話し合うことが重要です。そこで、さまざまな領域について意見を出し合う3つの委員会の活動を2020年からスタートし、全職員がいずれかの委員会に所属し、職員自身が主体となって会議を進めるようにしました。各委員会で現場の課題を共有し、解決・改善方法について話し合うことで、現場に即した改善につながっています。

▲委員会の様子。全職員がいずれかの委員会に参加し、自分の意見を出し合う中で、課題を“自分ごと”として捉え、解決に向かう意識が施設全体に広がった

問題解決能力を高めるために、職員には、個人の感覚値のみで問題を捉えるのではなく、“数値化”することを意識してもらっています。例えば、ご利用者さんの失禁が頻発していた場合には、「回数」「発生する時間帯」「尿量」などを数値化することで「もっと大きなサイズの尿漏れパッドを導入し、このタイミングで交換する」などの具体的な解決策を導くことができるのです。

—— ボトムアップでどのような改革に取り組まれたのか教えてください。

介護技術を学ぶ研修会を開催するようになったのは、「介護技術のレベルを統一していきたい」という現場の職員の意見があったためです。また、キャリアパス制度についても、職員が“自分ごと”として捉えることができるように、職員主導で評価項目を策定しています。

さらに、経営理念を徹底させるための仕組みも、職員が意見を出し合って作っています。毎日持ち歩く業務分担表に「今日の社訓」「今日の目標」を記載し、毎月の職員会議では、全職員が今月の目標に取り組んだ内容や社訓をもとにどのように目標達成をしたのかを報告・共有しています。この仕組みができたのは、5年くらい前にサービスの質が低下した時期があったため、「もっと経営理念を意識できるようにしよう」という声が上がったからなのです。社訓について各自が自分で目標を持ち、それを自分の言葉で表現していくことで、自ずと理解を深めていけると考えています。

採用活動では“人間性”を重視。職員の紹介で家族が入職するケースも多い

—— ここまで定着性を高めるための取り組みを伺ってきましたが、採用方針や採用のために取り組んでいることについて教えてください。

採用活動では、資格の有無を問わず、“人間性”を重視しているので、資格取得は入職後でかまいません。当時、近辺には研修を行う養成施設がなく、遠方まで行かなくてはならない状況があったので、職員の負担を減らすため、2017年、自法人で養成施設を開設しました。そして、通学時間や交通費の負担をなくすだけでなく、受講費用も全額会社負担としました。現在、職員の介護福祉士資格取得者は77.5%となっています。

▲施設の敷地内に作った介護福祉士実務者養成施設。通常通りの勤務を続けながら資格取得に必要な研修を受けることができる

—— 採用の際に人柄を重視されるようになった背景について教えてください。

特別養護老人ホームかるべの郷さざんかは、2024年に厚生労働大臣表彰の優良賞を受賞しましたが、それは私たちの経営理念に深く共感し、実践してくれる職員によって実現したものです。過去には、離職率を下げようと、あえて厳しい指導を控えた時期もありました。しかし、その結果、サービスの質が低下してしまった。そこで、私たちは「誰でも働きやすい職場」を目指すのではなく、「理念に共感し、共に成長を望む方々」にとって働きやすい職場を目指すことが重要だと気付いたのです。

▲厚生労働大臣表彰にて優良賞を受賞したときの様子。このほかにも厚生労働省による「ユースエール」「もにす」、経済産業省による「健康経営優良法人」、日本次世代企業普及機構による「ホワイト企業」の認定を受けている

—— 職員のご家族が入職されるケースも多いと聞きましたが、これについてはいかがでしょう?

「職員が自分の家族に入職を勧める」という点は、この施設の採用における特徴のひとつと言えるかもしれません。実際に家族が入職している職員が21%を占めているので、全従業員のうち、10人に1人が家族に入職を勧めてくれていることになりますね。私としては、当たり前に働きやすい環境の整備をしているだけなのですが、イキイキ働けると感じてくれているようです。

離職率は一桁台に。固定観念にとらわれず、職員と共に挑戦を続けていく

―― これまでの取り組みの成果について教えてください。

現在、離職率は1桁台で推移しています。また、業務改善による生産性の向上に取り組み続けてきたことで、正職員の月平均所定外労働時間は5.6時間にとどまり、年間時間外勤務時間も1,037時間から446時間まで削減することができました。そして、この446時間は、ほぼ、介護業務ではなく会議や委員会です。また、定期健康診断受診率(受診義務者)は100%となっていますね。

―― 働く環境に対する職員の皆さんの反響はいかがでしょうか?

職員のストレスチェックについては、複数項目において、全国全産業平均より20%以上良好となっています。また、リーダーを務める職員からは「みんな働きやすい職場だと言ってくれている」「小さな不満がある場合でも、その声をちゃんと拾ってより働きやすくなるように解決していける」などの言葉をもらうことができています。

―― 働きやすい制度・環境づくりにおいて大事なこととは何でしょうか?

大事なのは、固定観念にとらわれず、「いいことは何でも取り入れる」という姿勢ではないでしょうか。伝統的に続けてきたことであっても、無駄なものはあるので、そうしたものを捨てていくことも必要だと感じます。

日本人は変化を嫌う傾向がありますが、今の時代は、固定観念に縛られていてはついていけなくなります。私たちの経営理念はプラス思考で変化を恐れず、挑戦していくことを大事にしています。

―― 最後に、今後目指す姿について教えてください。

現状維持は衰退と言えますが、しっかり現状維持ができたらいいかな、と。現状では人員不足では困っていないのですが、少子高齢化がさらに進んでいく将来を見据えると余剰の人員確保は必要だと考えています。

この先は、リーダー人材と共に、組織としての長期ビジョンを作っていきます。若い職員たちの意見を汲み取り、「こんな会社にしたい」というビジョンを実現できるようにしていきたいですね。職員自らが変化を楽しみ、あえて変化をし続けていく。そんな組織でありたいと思っています。

【文: 上野 真理子 写真: 社会福祉法人かるべの郷福祉会提供】