ヘルプマン

2025.05.16 UP

仕事と介護を両立する方々(ビジネスケアラー)がやりがいを持って働くために。企業や福祉専門職ができることとは。

経済産業省の「令和 4 年度ヘルスケアサービス社会実装事業」報告書(※1)によると、家族介護者の数は 2030 年に833 万人、仕事と介護を両立する方々(「ビジネスケアラー」(※2))の数は 2030 年には 318 万人に増加すると試算されている。

今回は、リクルートワークス研究所 主任研究員の大嶋寧子さんに、仕事と介護の両立における課題や企業・福祉専門職に求められる支援をテーマにお話を伺った。

(※1)経済産業省(2023)「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業」報告書

(※2)仕事をしながら介護を両立する人を指す。「ワーキングケアラー」とも呼ばれるが、本記事では広く利用されている「ビジネスケアラー」という表現を用いる。

仕事と介護の「両立」だけでなく、「やりがい」を持って働き続けることが必要

――ビジネスケアラーをテーマに研究されている理由を教えてください。

もともと、日本型雇用の中心にいる方々よりは、女性活躍や育児・介護との両立、定年後の方や良い仕事に恵まれなかった若者など、悩みや課題を持つ方々が生き生きと働くためにはどうしたらいいのか、というのをキャリアや組織の面から研究してきました。

近年、育児については仕事との「両立」だけでなく「やりがい」も大事にしましょうと言われるようになりましたが、こと介護においては政府の発信や資料を見ていても「両立」の話が中心であることに問題意識を持ちました。

仕事と介護を両立することが当たり前になる時代には、単に仕事を続けることだけではなくて、やりがいを持って働き続けることが必要。であるならば、そのためには何が必要なのかを明らかにしたいと思ったのが、仕事と介護の両立の研究を始めた背景になります。

――仕事と介護の両立における現状の課題はどう感じていますか?

大きな問題の一つ目としては、育児と異なる介護の特性を理解し、介護発生前に備えをしている人が少ないことです。

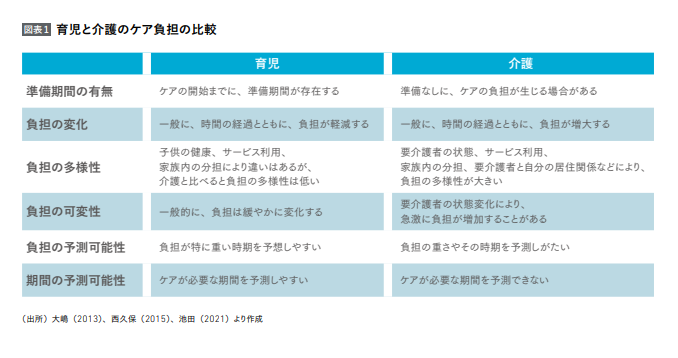

わかりやすく比較でお伝えすると

・「準備期間の有無」については、育児はケアの開始までに、準備期間が存在する一方で、介護は準備なしに、突然ケアの負担が生じる場合があること

・「負担の多様性」については、育児は子供の健康、サービス利用、 家族内の分担により違いはあるもののある程度共通する部分も多い一方で、介護は要介護者の状態、サービス利用、家族内の分担、要介護者と自分の居住関係などにより、負担の多様性が大きいこと

・「期間の予測可能性」については、育児は子供の成長と共にケアが必要な期間を予測しやすい一方で、介護はケアが必要な期間を予測できないことなどが、特性として挙げられます。

▲「介護中でもやりがいを失わずに働く 新しいビジネスケアラー支援入門」より

https://www.works-i.com/research/report/item/businesscarer.pdf

これらの特性を理解しつつ、どこに相談したらいいか、介護サービスをどう利用し、自分はどんな役割を果たすべきか、勤務先の支援には何がありどう利用すべきかなどの情報を把握することができれば、介護開始後に大きな混乱に直面しにくくなります。

実際に、リクルートワークス研究所で行った調査によれば、勤務先の支援制度や介護保険制度や介護サービスなど、介護発生前に仕事と介護の両立に役立つ情報を入手していた人は、それ以外の人と比較して、一旦の両立体制が整うまでの時間が短い傾向にありました。しかしながら同じ調査をみると、そのような情報をほとんど持たなかった人が約4割を占めていました。

二つ目としては、日本の職場でスタンダードな働き方が、今なおフルタイムで残業を前提としていることです。その前提により、介護のために急に仕事を抜けなければならなかったり、残業ができないことに対して、当事者が後ろめたさを感じたり、これまで積み重ねてきた努力や成果を失うことになるのではないかという不安を抱えがちです。

この状況は、仕事と介護の両立をより難しくする悪循環につながっていると考えています。例えば、ビジネスケアラーの方が、自身の重要な仕事や役割が奪われるのではないかという不安を感じ、介護の状況を開示できなければ、当然、必要なサポートが受けられないですし、職場も実態が把握できず、組織的な対応が遅れることになります。結果としてビジネスケアラーの方が両立の負担を抱え込み心身の疲労が蓄積されるなどして、両立が一層難しくなりかねません。

望ましい両立体制を作るために企業ができることとは

――望ましい両立体制を作っていくために企業に求められることはなんでしょうか。

一つ目の問題でお伝えした通り、介護は多様性や予測困難性も高いという特性があります。そのため会社が全ての状況に対応できる支援制度をあらかじめ作ることは困難です。

だからこそ、働き手自身が今の自分に必要な支援は何かを主体的に考え、企業と一緒にすり合わせること、さらに状況が変わる度に、望ましい両立体制を作っていくことが重要だと思います。企業は、介護について社員が相談しやすい環境を作ると同時に、介護をしながらキャリアを維持できる働き方を社員とともに作っていくのだという姿勢を示すことが重要でしょう。

――そのためには具体的に何をすべきでしょうか。

まずは、経営層も含めて介護について正しい知識を持つことだと思います。

人事や現場の管理職だけではなく、経営層が問題意識を持ち、全社的な取り組みとして動いていく。そして、どう向き合っていくのかを発信することが大事だと思います。

また、実際にやりがいを持って働く環境を当事者と一緒に作るためには、管理職がきちんとコミュニケーションを取る必要があるので、管理職が正しい知識を持ち、適切な選択肢を当事者に示せるよう情報面で支援するということも重要ですね。

――会社として提供できるツールはありますか。

当事者の方も巻き込みながら、どんなツールやサポートがあれば管理職と当事者の方が充分なコミュニケーションが取れるのかについて話し合う機会があるといいと思います。

例えば、介護と一言でいっても速やかに動く必要がある時期なのか、負担は安定し落ち着いているのか、大きな負担を感じる時期なのかなど状況は様々です。だからこそ、今どのような状況なのかについて管理職と本人が認識を共有できることが大事です。それをお互いが理解しあえるマップのようなツールがあるといいですよね。

他には、「仕事と介護の両立面談シート」のようなものを作り、こんな働き方をしたい、そのために活用したいこと、組織に知っておいてほしいこと、貢献したいことなどを丁寧に話し合えるようなシートがあると、コミュニケーションも取りやすいですね。

いずれにせよ、当事者が自分の状況に応じた戦略を立てられるように、企業が一緒に考えることが必要ではないかと思います。

その他にも、管理者をサポートする事例を一つご紹介すると、介護休業前に本人と上司が面談を行う際に、介護支援の専門知識を持つ人が介入し、企業の制度を伝え、第三者としてアドバイスをすることを制度としている企業もあります。

経営者が仕事と介護の両立について、戦略的にメッセージを発信することも大切ですね。介護を行う社員に引き続きキャリアの展望を持って生き生きと働き続けて欲しいこと、そのために何をすべきかを共に考えていきたいというメッセージをしっかり打ち出すことが大事だと思います。

福祉専門職とビジネスケアラーは介護を一緒に行うチーム

――福祉専門職が仕事と介護を両立される方々に対してお力になれることはありますでしょうか?

まずは、福祉専門職のみなさんには、介護をしながら働きたいという希望を持つご家族が増えているということを知っていただきたいです。その上で、どういう選択肢を提示できるのか、どういうことをするとうまくいくのかというような方法論の知識を持っていらっしゃると、当事者にとって心強いだろうなと思います。

前提として、福祉専門職の方々は介護される方(=ご利用者)がより良い状態で過ごせることをゴールに置いてケアを行っておられるので、アセスメントを丁寧に行い、ご利用者のことをよくご理解いただいているかと思います。

そのゴールを目指すにあたり、チームとして持続可能な体制をつくるという観点で考えると、介護をしながら働いている方(=ご家族)も、チームのひとりとして大きな役割を果たすと考えられます。介護と仕事の両立において、ご家族が直面する葛藤や課題を理解することでゴールに向かいやすくなるのではと思います。

そのためにも、ご家族と「働きながらケアをする」という軸でコミュニケーションを取ることも必要なことではないかと感じています。家族の側も仕事と介護の両立の希望を話していいのか分かっていないこともあるため、まずは福祉専門職の方が前段を理解いただいていることで、コミュニケーションが始まると思います。

――今後、介護と仕事の両立、やりがいを持って働くということの実現の先にはどのような未来があると思いますか?

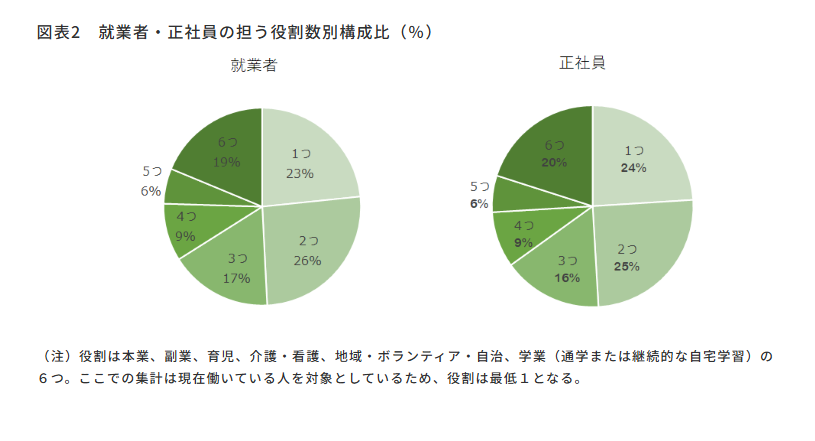

昨年、リクルートワークス研究所で行った「ワークス1万人調査」の中で、仕事以外の生活で、介護も含めて重要な役割を担っている方は8割以上に上りました。このような状態を「マルチロール」と私は呼んでいます。このように仕事以外の生活で重要な役割を担う人は今後さらに増えていくと思います。介護をしながらやりがいを失わない働き方を実現していくことは、マルチロールの時代に適した組織を作っていくことにもつながると思います。

▲就業者・正社員の担う役割数別構成比(%)

働く人の役割多重化。その実態とは(1)より

https://www.works-i.com/research/project/newcareer/issue/detail007.html

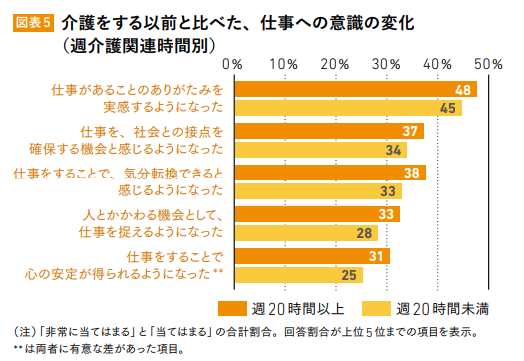

この他にも調査からは、仕事と介護を両立する経験により、仕事に対する意識の変化が起きているということがわかっています。仕事と介護を両立するために、業務遂行方法の効率化や、周囲との協働の模索など、新しい価値の出し方を探している方が多く、それが働き手の成長にもつながっています。介護をしながら働く人を「制約のある人材」とみなすのではなく、その経験を通じて成長する人と捉え、このような人材を活かせる職場になることが、この高齢化社会において日本の企業にとってもプラスになると思います。

▲介護をする以前と比べた、仕事への意識の変化(週介護関連時間別)

「介護中でもやりがいを失わずに働く 新しいビジネスケアラー支援入門」より

https://www.works-i.com/research/report/item/businesscarer.pdf

――仕事をしながら介護をすることがポジティブに受け入れられる社会が想像できました。貴重なお話、ありがとうございました。

【文: HELPMAN JAPAN 写真: 大嶋寧子さん 提供】