ヘルプマン

2016.12.05 UP

医療や介護制度の隙間にある、身の回りのささいな困りごと。高齢者にとって、その解決ができないままでいると、相当なストレスとなる。そんな生活上のちょっとした問題を、5分100円という分かりやすい料金体系の生活支援サービスで解決する、新しいスタイルの“便利屋さん”が登場し、注目されている。いま、ビジネスモデルを確立し、全国展開を目指して踏み出したところである株式会社御用聞きの古市盛久さんに話を伺った。

「100円家事代行」と「たすかるサービス」

5年間の依頼総数は約4,000件

東京都板橋区の北西部にある、高島平団地。1972(昭和47)年に完成した、総戸数1万170戸のマンモス団地である。この団地内の広場で、毎週月・水・金曜日の夕方から「ちぃちゃん体操」が行われている。取材に伺った日は、澤田流津軽三味線の名取による演奏に合わせて「ラジオ体操第1」や「ちぃちゃん歩き」で、数十名が体を動かしていた。参加者には、ちょっとしたコミュニケーションで気分転換できる、お楽しみの時間となっているようだ。

参加無料のこのイベントを主催しているのは、高島平団地を活動の最前線基地としている株式会社御用聞き。「ちぃちゃん体操」は、同社の地域支援事業のプログラムのひとつだ。この地域支援事業は、“狭域の振興支援活動を通じて住人との関係性を深め、そのインフラを企業のCSRや自治体の地域活性事業、自社の生活支援サービスのプロモーションに活用する”というもの。いわば、本業の生活支援サービスの副産物的な位置付けである。

▲「ちぃちゃん体操」で体を動かす住民の方々。「ちぃちゃん」とは、協力してくれた作業療法士ちはるさんの名前が由来同社の事業の柱である生活支援サービスは、大きく、「100円家事代行」と「たすかるサービス」の2つで構成されている。「100円家事代行」は、5分100円で、電球や電池交換、あて名書き、郵便物回収、ビンのフタ開け、カートリッジ交換などの軽微な作業を請け負う。「たすかるサービス」は、5分200円からで、粗大ゴミや家具の移動、草むしり、大掃除、風呂やトイレ、キッチンの掃除、パソコンのサポートなどのやや体力・知力を使う作業が対象だ。これまでの5年間の依頼総数は、約4,000件に及ぶという。

▲「ちぃちゃん体操」で体を動かす住民の方々。「ちぃちゃん」とは、協力してくれた作業療法士ちはるさんの名前が由来同社の事業の柱である生活支援サービスは、大きく、「100円家事代行」と「たすかるサービス」の2つで構成されている。「100円家事代行」は、5分100円で、電球や電池交換、あて名書き、郵便物回収、ビンのフタ開け、カートリッジ交換などの軽微な作業を請け負う。「たすかるサービス」は、5分200円からで、粗大ゴミや家具の移動、草むしり、大掃除、風呂やトイレ、キッチンの掃除、パソコンのサポートなどのやや体力・知力を使う作業が対象だ。これまでの5年間の依頼総数は、約4,000件に及ぶという。

なお、「5分100円」にしたことには、大きく2つの理由がある。1つは、基本的に家に上がって“御用”を行うため、まずはユーザーが「この人を家に入れて良いかどうか=信頼できるか」を自分で見極め、納得してもらう必要がある。したがって、まずは気軽に頼みやすく、かつ明快な料金体系とするためだ。

もう1つは、「誰でも・気軽に・何度でも使える」サービスにするため。よって、会員制ではなく、年会費もない。そして、一般的な便利屋サービスのように「1時間●千円・●万円から」というメニューではなく、「5分100円から」にすることで、これまで誰にも頼めなかった、それこそ5分で終わってしまうようなちょっとした困りごとを気軽に頼めるようにしているのだ。

誰も助けてくれない

“生活のささくれ”を摘み取る

印象に残っている事例を代表取締役の古市盛久さんに聞いた。

「あるおばあさんが、ご主人の最期を在宅で迎えることになりました。それが、ご主人のたっての希望だったそうです。しかし、退院し帰宅してすぐに座敷で吐血し、砂壁に血が散ってしまった。その座敷で葬儀を行う予定でしたので、おばあさんは壁をきれいにしてもらおうと、葬儀屋さんや工務店、ケアマネジャーに掛け合うも、断られたそうです。ご主人は息を引き取り、明日はお通夜という日に、困り果てたおばあさんが当社に相談されたのです。『最期に、おじいさんに恥をかかせたくない』という話を聞いて、お引き受けすることにしました。お宅にお邪魔して、おばあさんと二人で、ご主人の思い出話に涙をこぼしながら砂壁を削り、4時間かけてきれいにしたのです。そして、ご仏前にお線香をあげ、『これで安心してお葬式が迎えられますね』と手を合わせて帰りました」

このように、特に高齢者の身の回りには、「誰かに手伝ってほしい」という困りごとがあふれ返っている。古市さんは、このことを“生活のささくれ”と表現する。

「ひとつのささくれは、ささいなことかもしれません。しかし、それが解決できずに溜まっていくと、とてもうっとうしいものになってしまいます。中には、その人の生活の質を毀損してしまう場合もあるので、ばかにできません」

この“ささくれ”は、医療・介護制度の“隙間”にある、と古市さんは言う。例えば、要介護者が訪問介護に来たヘルパーさんに、自分ではできない植木の水やりやペットの散歩を頼みたくても、介護保険制度では依頼できない決まりになっている。

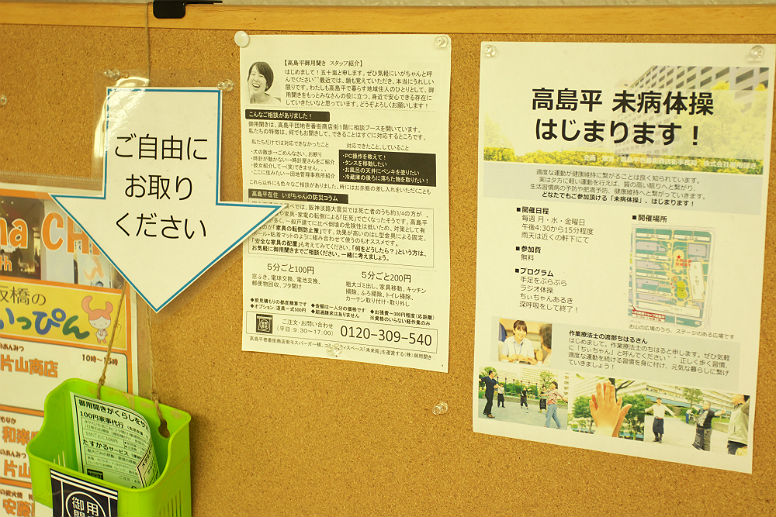

「こうした制度と制度の隙間を、われわれが手でふさいでいるという格好です。訪問介護ステーションやデイサービス事業者などとも連携して対応しています」 ▲主なPR手段は、団地内や周辺エリアへのチラシのポスティングだという

▲主なPR手段は、団地内や周辺エリアへのチラシのポスティングだという

学生ボランティアが活躍し

安定したビジネスモデルを確立

高島平団地は、8,500以上の世帯で約1万7,000人が生活し、65歳以上が41.1%を占める“超高齢化地区”だ(2012年の調査。日本全体では2014年で26.0%)。板橋区を拠点としてきた古市さんは、2016年に同社の最前線基地をこの高島平団地に設け、ここで暮らす高齢者を対象として5年間、サービスの在り方を模索。そして、“5分100円・200円”という料金体系で収益化できるビジネスモデルを確立させた。その大きな要因は、ボランティアスタッフの確保だ。ボランティア参加者は、有償か無償かを本人が選択することができる。2016年11月現在、13大学33名の学生と、10名のシニア(65歳以上)を登録。研修を受けたメンバーには最低賃金以上の給料を売上連動の形で支払うことで、“全案件黒字”という安定的な収益モデルを築くことができた。

「スタッフは、1カ月に1回とか、1週間に数時間など、柔軟にシフトを組んで対応しています。学生は、地域支援活動を通じてコミュニケーション力や問題解決能力などを養うことができ、就活のアピール材料にもなるメリットがあります。シニアにとっては、地域で困っている高齢者の役に立つことで、やりがいを感じてもらえていると思いますね」

▲“ささくれ”のような、ちょっとした困りごとを解決。学生スタッフにはいい社会勉強の機会となっている2016年9月、同社が開催した「御用聞き×学生 地域包括ケア発表会」では、ボランティアとして活動した学生が事例を発表。その一部を紹介する。

▲“ささくれ”のような、ちょっとした困りごとを解決。学生スタッフにはいい社会勉強の機会となっている2016年9月、同社が開催した「御用聞き×学生 地域包括ケア発表会」では、ボランティアとして活動した学生が事例を発表。その一部を紹介する。

「ボランティアや、団地での多世代交流に加わるうちに、和室の掃除の仕方を習ったり、最初は地域活動に参加することを嫌がっていた人の笑顔が見られたりして、やりがいを感じた。地域の人から『こんないい娘さんを育てて』と両親をほめてもらえたことがうれしかった」(大学生・女性)

「90歳の女性から、腰を痛めて寝たきりになり、片付けができずに困っているというご相談があった。頻繁に関わる中で、ヘルパーさんとの関係性など、深いお悩みも語ってくれるように。昔なじみの三越のご飯を食べたいという要望には、御用聞きメンバーも喜び、ネットで手配しようかと盛り上がったことも。しかし、あるとき、いつもと同じようにボランティアとして訪問した際、女性から『部屋を汚した』、『ものを盗られた』と言われ、泣く泣く撤退。まだまだ未熟だから、もっと勉強したい」(大学生・男性)

上記の90歳女性とのエピソードには、続きがある。その後、女性の変化に古市さんも含めて悩み抜き、医療機関や社会福祉士などと連携した結果、初めて認知症であることが分かったのだという。生活者に密着した御用聞きのサービスだからこそ、その変化を早期に発見できたのだろう。

こうした挫折や紆余曲折を経てのサービスであるだけに、ビジネスモデルは考え抜かれ、そのビジョンは明確だ。古市さんは、「高島平で作り上げた『100円家事サービス』『たすかるサービス』をより多くの地域に広げていきたい」と意気込む。現在では、このモデルをベースに板橋区全域に加え、練馬区全域、清瀬市、新座市、横浜市港南区の一部にまで活動区域を広げている。

幼い頃から起業家に憧れ独立

事業では“絶頂”と“どん底”を経験

古市さんが御用聞きを始めたのには、どういう経緯があったのだろうか。

小学5、6年の頃から、0から1を生み出す起業家に憧れていたという古市さんは、例えば宅配便の軽トラックを見かけると「これ最初に作った人スゴい!」、ファミコンを手にすると、ゲームに熱中するより「これを考えた人ってスゲー」と思っていたという。そんな古市さんは、大学を卒業し、大手不動産会社に就職したものの10カ月目に独立する。

「しかし、社会人経験がほとんどないため、“0から1”どころか稼ぎ方すら分からない状況でした。稼がなければ生きていけないので、縁があった不動産仲介業を手掛けることにしたのです」

まずは、引っ越しを検討する友人に物件を紹介することから始め、5年間で独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)をクライアントに、土地の公的区画整理の仲介ビジネスを手掛けるニッチトップにまで駆け上がった。大きな利益を手にして、車やスーツなど身の回りのものも派手に。絶好調だった古市さんだが、急に不動産事業からの撤退を決意する。

「あるとき、本来自分がやりたかったことは“0から1を生む事業をつくること”だった、と頭をよぎったのです。当時の状況が急に耐え難いものになりました。絶頂期でしたが、不動産業から離れることにしました」

そして、2010年、念願の“0から1”に着手する。その頃、社会では高齢者の買い物難民問題が報道番組などで盛んに取り沙汰されていた。

「これだ!と確信しました。そして、携帯電話で買い物代行サービスを提供するビジネスを始めたのです」

エンジニアや営業職に優秀な人材を集め、手当たり次第にシステムを開発し、1年間で1億数千万円のコストを投じた。しかし、ビジネスのコンセプトが不明瞭だったこともあり、集まった会員はたったの100名強。

「大失敗でした。1年ほどして、キャッシュがない事態に陥ったとき、社員に頭を下げたのです。『来月の給料は払えない。すべて自分の責任だ。この1カ月は仕事をせずに次の仕事先を探してほしい』と。全員の転職先はすぐ決まったのだけは救いでした」 ▲20代で、ベンチャー経営者として成功も失敗も経験。一時は心身共に疲れ果て、どん底だったという

▲20代で、ベンチャー経営者として成功も失敗も経験。一時は心身共に疲れ果て、どん底だったという

インターホンを直して手にした

50円玉6枚に衝撃を受けた

古市さんは、買い物代行サービスの会員に、直接お詫びをしたいと連絡すると、40人ほどが応じてくれたという。どん底状態の中で“お詫び行脚”を続けると、中には「そんな様子じゃロクにご飯も食べてないでしょ? それより棚の荷物が取れなくて困っているから、取ってくれたら3,000円出すよ」と言ってくれる人が現れたという。

「この時初めて、消費者ではなく“生活者”に触れあえた気がしたのです。困りごとを解決するという実需がここにあると。また、“0から1”という思いは、ファッションに過ぎなかったと気付かされました。このことをきっかけに事業をやり直そうと前向きに思えたのです」

活動を始めた古市さんは、御用聞きを本格的に立ち上げる運命的な出会いを経験する。

「あるおばあさんのお宅に行ったとき、インターホンを押しても鳴らず、ドアが開けっ放しになっていました。オーダーの電球交換を終えて、何気なくインターホンの話をすると、そのお客さまは思いがけず真情を吐露してくれたのです」

その高齢者は、インターホンの直し方が分からず、ホームヘルパーにも頼めなかったという。

「限られた話し相手でもあるヘルパーさんを高く評価していましたが、だからこそ関係を壊すのが怖くて、頼むのを遠慮していたのです。かといってカギを締めると、訪ねてくる友人を帰してしまうことになる。それも怖くて、寝るときもドアを開けっ放しにしていたそうです」

インターホンは電池切れだったため、古市さんが電池交換をして鳴らしてみたという。

「そのおばあさんは涙を流して『これで安心してゆっくり眠れる』と、何度も何度も頭を下げてくれました。そして、代金の300円を手渡してくれたのです。そのとき、稲妻が走るような衝撃を受けました。これこそ、自分に求められていることだと。数百円の関係かもしれませんが、必要なときに家族の代わりになって寄り添って差し上げることで、どれだけ安心してもらえるか。まさに一生ものの仕事だと思えたのです」 ▲いただいた300円は、昔の50円玉が6枚だ。御用聞きの原点を象徴するものとして、古市さんは常に持ち歩いているこれまで古市さんは、高島平をベースにビジネスモデルを作り上げてきたが、長い目で見れば、地域に根差す御用聞きのサービスは始まったばかりだ。全国に地域包括ケアが広がる中、生活者視点で生活に寄り添うサービスは、自治体、医療、介護をつなぐ重要な役割としてますます必要性が高まるに違いない。

▲いただいた300円は、昔の50円玉が6枚だ。御用聞きの原点を象徴するものとして、古市さんは常に持ち歩いているこれまで古市さんは、高島平をベースにビジネスモデルを作り上げてきたが、長い目で見れば、地域に根差す御用聞きのサービスは始まったばかりだ。全国に地域包括ケアが広がる中、生活者視点で生活に寄り添うサービスは、自治体、医療、介護をつなぐ重要な役割としてますます必要性が高まるに違いない。

【文: 髙橋光二 写真: 阪巻正志】