介護業界を目指す方へ

2024.06.19 UP

研究者の視点から見る「福祉・介護職の魅力」と、これからの日本企業を支える可能性のある「福祉・介護業界の視点」とは。

介護・福祉の仕事を通じて得られる力を言語化する企画(https://helpmanjapan.com/article/12796)。本記事では、元福祉・介護職の方にインタビューし、介護・福祉の仕事で得たスキル・能力を現在の仕事でどう活かしているかをお伺いし、介護・福祉業界で得られる力の共通点を見つけます。今回は、大学教員として教鞭をとりつつも福祉・介護業界特有の職場環境やソーシャルワークについて研究をされている、早稲田大学 人間科学学術院 内田 和宏さんにお話を伺いました。

目次

・学生時代から福祉に興味があった内田さんの意外な経歴

・介護施設で実際に働いたからこそ得られたスキルとは

・これからの日本企業を支える視点

・今後について、読者へのメッセージ

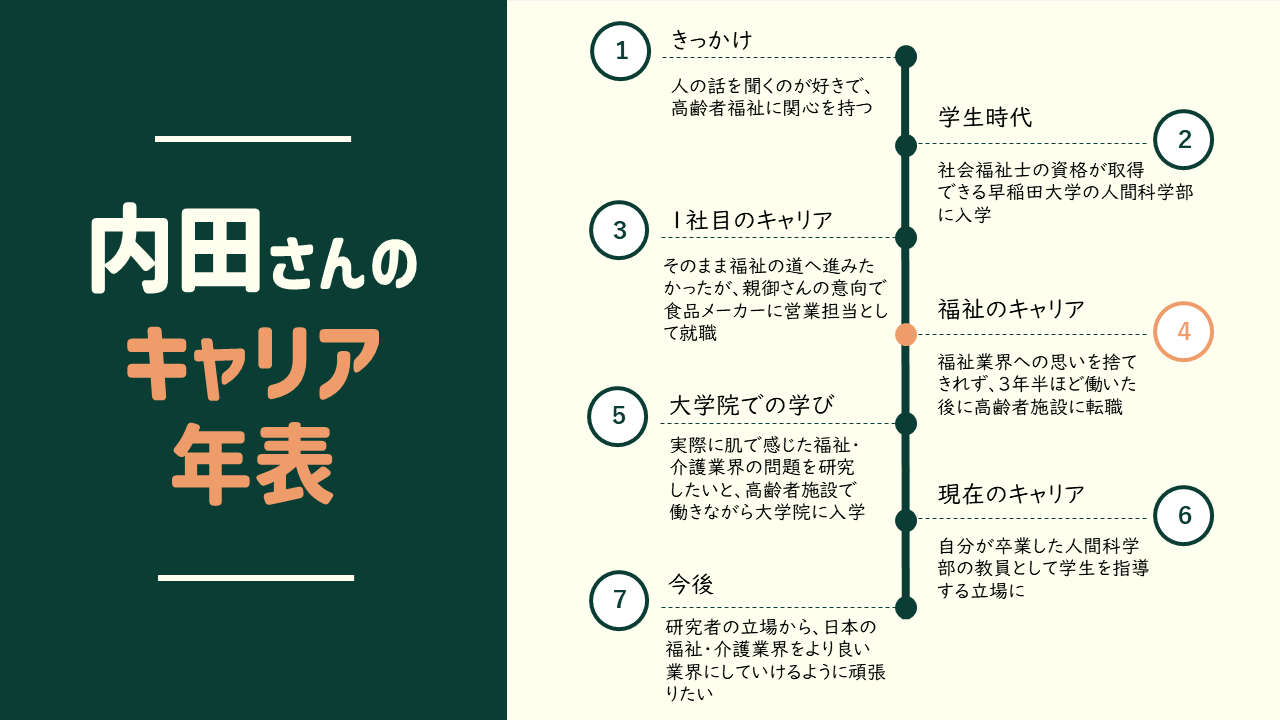

――これまでのキャリアを教えてください。

もともと高齢者福祉に興味があったほか、人の人生に関わる仕事がしたいと考え、社会福祉士の資格が取得できる早稲田大学の人間科学部に入学しました。卒業後はそのまま福祉の道へ進みたかったのですが、親に反対されてしまい、食品メーカーに営業担当として就職しました。人と関われる仕事なので仕事自体はやりがいがありましたが、やはり福祉業界への思いを捨てきれず、3年半ほど働いた後に高齢者施設に転職しました。その後は高齢者施設で働きながら大学院に入り、今は自身が卒業した人間科学部の教員として学生を指導する立場になりました。

――高齢者福祉に興味があった理由を教えてください。

高齢者の方って、自分の知らない時代、バブルや戦時中、戦後等を知っていらっしゃる。現代はインターネットもありますし、書物や文献で過去のことはいくらでも知ることはできるかもしれませんが、実際に直接経験された方からそういう話を聞くのが好きなんです。

「この人の根源にはこういう事があるんだ」と背景を想像するのも好きですね。要は人に興味があるんだと思います。テレビでも人を取り上げたドキュメンタリー番組が好きで、よく観ているほどです(笑)

――そのような理由だったんですね!施設で働きながら大学院に入学されたのはなぜでしょうか。

念願叶って高齢者施設に入職できたものの、いざ働いてみると学生時代に机上で学んでいたことと現場はかなり相違していました。特に、職場の人間関係で苦慮することが多く、なんとかしようと様々なセミナーや文献を見たり聞いたりし、改善方法を常に模索していましたね。でも、そうやって学んだことを自施設で実践しようとしてもなかなかうまくはいかず悩むことも多かったんです。

そんな時に、エビデンスに基づき、理論や枠組みに沿って物事を進めるのがいいのではと感じました。そこで、早期離職、人間関係、離職率の高さ、人材不足による職場環境の悪さ等、実際に肌で感じた福祉・介護業界の問題をテーマにして大学院で研究をすれば、日本の福祉・介護業界の問題を改善できると思ったこともあり、大学院に入る決意をしました。

大学院に入り、まずは離職率の低い法人様をひたすら当たり、どのような手順や方法を踏めば離職率が低い状態に繋げることができるのかを研究しました。3年間ぐらいは普通に働きながら大学院に通っていたので、本当に大変でしたけどね(笑)

――高齢者施設で働かれて得られたスキルはありますか?

「人を理解し、それぞれの特性を組み合わせるチームコミュニケーションスキル」が身に付きましたね。利用者さんもそうですが、職員も年齢や背景が本当に人それぞれで、そういった人たちとの関わりの中で得たものはとても大きかったです。

当時私は、多様な職員でチームを組んで働くためには、段取りを組んでマニュアルを作り、みな同じ分担で業務ができる仕組みが必要だと考えていました。でも実際にはそのように理論立てて仕事を進めてみても、チームがうまくまとまらずに、かなり苦戦してしまったんです。

そんなある日、今までの自分のそんな考えを180度変える出来事がありました。

――そんな出来事があったんですね!ぜひ詳しく教えてください。

当時は同じチームに10代~70代までの職員が在籍していたのですが、みんな同じ業務分担で進めようとしていた時に、ある年配職員の方に「私とあなたは違うんです。あなたと同じ様にはできません」と本気で怒られたんです。怒られたことにはびっくりしたのですが、その言葉はなんだかすごく腑に落ちた言葉でしたね。

確かに体力面では年配の方は若い人には敵いませんよね。でも利用者さんの小さな変化に気づくことや、利用者さんとの会話の中での引き出しの多さなんかは、経験豊富な年配の方のスキルに勝るものはありません。年齢という軸だけではなく、人それぞれ得意不得意や長所短所があるので、人によっての特性をうまく組み合わせて仕事を進めた方が、みんなが気持ちよく協力し合いながら仕事ができる職場環境になっていくのではないかと気付けました。マニュアルのような合理性を超えた評価軸を学べたということが大きかったですね。

――今、関心度が高まっているダイバーシティ経営(*)にも繋がりますね。具体的なエピソードも聞かせてください!

(*)「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」(参考:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/index.html)

ある職員とのエピソードがあります。せっかちな方で、思い通りに作業が進まないと、利用者さんにも他の職員にもきつく当たってしまうような方でした。

ある時その方に丁寧にお話を聞いたところ、実は掃除が得意という事が分かったので、掃除担当になっていただきました。そうしたら水を得た魚のようにいきいきと働き始め、言動も表情も穏やかになったんです。せっかちな部分も作業の速さとして活かすことができ、他の職員や利用者さんからもとても好評でした。元喫茶店勤務ということもあり、余った時間で利用者さんの前でおいしいコーヒーを淹れてくれたりもしていて、これは誰にでもできることじゃない、この方にしかできない素敵な強みだなと思いましたね。

このことから、利用者さんだけではなく職員のアセスメントを取ることも必要だと分かりました。利用者さんのアセスメントはできていても、職員のアセスメントができている介護施設は少ないと思います。しかし利用者さんと同じで、職員もそれぞれに合った働き方や声掛け等のケアができていないと、ストレスが溜まってしまって離職に繋がりやすいのではないかと思っています。

これらのことを振り返る中で、福祉・介護業界の多様性のあるマネジメントを一般企業に活かせるのではないかという研究も始めました。

――職員のアセスメントは確かに有効だと感じました。福祉・介護業界の多様性のあるマネジメントを一般企業に活かす研究についても詳しく聞かせてください。

これから働く層がもっと多様になっていく中で、今までのようなただマニュアル通りで単一的なコミュニケーションでは人が動かなくなってくると思います。そのような流れの中で、これだけ多様性のある福祉・介護業界の考え方や業務の進め方は、他業界でもすごく活きるのではないかと思っています。

また現代社会において、適応障害や精神的な苦労を抱えている方も増えている中で、自分の良さ・強みが活かせる仕事ができれば、もっと社会が明るくなると思うんです。自分が得意な事をやれていて、そのことに対して「これでいいんだ」と認められ自信が持てると、他の人が自分と違うことをしていても認めてあげることができる。その循環がうまく広がれば、自然とチームも職場も良くなりますよね。

私が福祉・介護業界で学べた「人を理解し、それぞれの特性を組み合わせてチームを作っていくスキル」は、これからの社会には最も重要で有効かつ必要なスキルではないかと感じています。例えば、成績やノルマを達成できたかで評価されることが、一般的だと思います。もちろん生産性を上げていくためには必要なことかも知れません。とはいえ、多様な職場では、生産性を上げながらも数字で測れないものを大切にしていくことが重要ではないかと考えています。

▲介護事業所で働いていた時の内田さん(右から2番目)

――社会全体で変化していく必要があるんだと改めて感じました。最後に、読者のみなさんへ福祉・介護の仕事の魅力について紹介をお願いします!

福祉や介護の仕事は、間違いなく社会にとって重要な仕事です。

利用者さんを支えるということは、その家族も支えているということになり、つまりは日本の経済をも支えているということに繋がります。介護職員がいなかったら、利用者さんの家族は働きに行けないですから。

福祉・介護の仕事は、経済を支えているすごく価値がある仕事だと声を大にしてお伝えしたいです。コロナ禍でも日本の医療が崩壊しなかったのは、介護職員がプロフェッショナルだったからであり、世界から賞賛されているんですよ。そういう社会的な意義があると共に、これからの日本に必要な多様性のある職場であり、まさに今後一般企業がお手本にできる職場のあり方だと私は考えています。介護は日本を、国を支える必要不可欠な存在です。誇りを持てる仕事です。そんな仕事を経験してみるだけでも素晴らしいことですし、もちろんプロフェッショナルとしてその道で長く働かれることも本当に素敵なことだと思います。

現在の日本社会では、まだまだ「右にならえ」の単一的な価値観をベースにした教育を受けることが一般的です。一方で、今後の日本社会においては、多様な人たちの多様な価値観にどういうスタンスで向き合うかが、ますます重要になっていくでしょう。そういう力を身に付けられる仕事の一つが、福祉・介護職なのではないかと思っています。感受性が強い人や、人が好きな人にはとてもはまる職業なんじゃないでしょうか。

私も研究者の立場から引き続き、日本の福祉・介護業界をより良い業界にしていけるように頑張っていきたいと思います。

――福祉・介護に携わる人たちが日本を支えているんですね!素敵なお話ありがとうございました。

【文: HELPMAN JAPAN 写真: 早稲田大学 人間科学学術院 内田 和宏 様 提供】